Gli imponenti Telamoni che sovrastano l'ingresso delle carceri centrali. Foto G. Romano

In epoca borbonica, a Trapani erano in funzione quattro diverse strutture carcerarie: Le Grandi Prigioni Centrali, destinate, come in tutte le città capovalle,1 a contenere i detenuti in attesa di giudizio o d'invio al destino definitivo; la Colombaia, il Bagno di Sant'Anna e il Castello di Terra, luoghi di pena per i condannati ai lavori forzati o al carcere duro.

I problemi che affliggevano le quattro strutture erano analoghi a quelli di tutte le altre sparse per l'isola. Le Prigioni Centrali trapanesi, successivamente meglio conosciute con il nome di Carceri Centrali di San Francesco (dalla Via San Francesco d'Assisi, sulla quale si affaccia l'ingresso del carcere) erano ubicate in un vecchio stabile che i padri Agostiniani - titolari di una rendita concessa dai baroni Ottavio e Michela de Bosco - avevano dato in locazione, sin dal 1655, all'amministrazione municipale, che lo aveva appunto adattato a carcere.

Poiché l'antico edificio, angusto e cedevole, non rispondeva più alle esigenze del tempo e la sopravvivenza dei detenuti vi era diventata pressoché impossibile, le autorità comunali pensarono di ristrutturarlo e, onde renderlo più spazioso avevano provveduto all'acquisto e alla parziale demolizione di alcuni caseggiati circostanti.

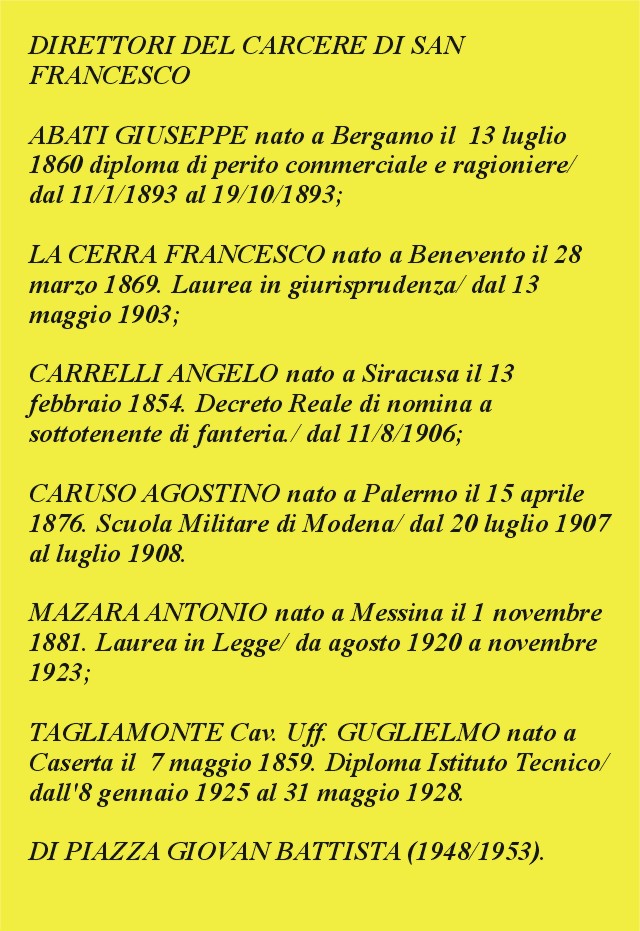

Nel 1820, per l'importo di 103 ducati, 58 grani e 75 centesimi, su progetto dell'architetto La Bruna, furono appaltati i lavori di riadattamento delle Grandi Prigioni Centrali e alla fine dei lavori di riconversione e di sistemazione, ultimati poco prima del 1840, ne venne fuori un edificio - isolato e circondato da strade più o meno ampie - il cui corpo centrale era rimasto intatto, con una superficie di mq. 900, su tre elevazioni; sulla parte superiore della facciata d'ingresso vennero eretti quattro imponenti telamoni.2

Al primo piano vennero sistemati gli uffici giudiziari, i locali per le guardie, i magazzini per il deposito dei materiali, incluse le armi e le munizioni; e si ricavò un cortiletto di 200 mq., ove, a turno, venivano condotti i detenuti per l'ora d'aria.

Al secondo furono collocate le donne e i fanciulli; al terzo, per lungo tempo, si rinchiusero gli uomini.

L'edificio, che non corrispondeva affatto ai canoni delle moderne teorie penitenziarie, accuratamente studiate e approfondite, proprio in quegli anni dal sociologo Filippo Volpicella3, per incarico di re Ferdinando II - era fornito, in tutti i lati, di numerose anche se piccole finestre, tutte munite di una resistente grata di ferro, ma mentre quelle del primo piano riservate agli uffici, avevano le sole inferriate, quelle dei due superiori erano protette da una specie di gelosia, in modo da impedire quasi totalmente la visuale, e da evitare che i detenuti potessero comunicare con il mondo esterno.

Caratteristiche fortemente negative della struttura furono: la mancanza di uno spazio attrezzato da infermeria; di una sala per i colloqui con i visitatori; di una cappella.

All'insegna della più totale approssimazione si cercò di ovviare a tali sviste. Quando se ne presentò la necessità, l'infermeria fu ricavata da alcune celle dell'ultimo piano, ammassando nelle restanti i detenuti sani; finchè lo scoppio puntuale di malattie infettive non impose di ricavare ulteriori spazi per isolare quelli contagiosi.

Il parlatorio veniva improvvisato, il giovedì e la domenica, con i dovuti accorgimenti, in una stanza del primo piano.

Le funzioni religiose venivano celebrate in un corridoio, servendosi di un altare in legno, sistemato all'occorrenza.

Le celle erano anguste ed erano pavimentate con mattoni rossi d'argilla posati a "schiena di pesce" o con basole di pietra e ciò per rendere difficile ai detenuti lo scavare per eventuali fughe. I cameroni dove dormivano i detenuti venivano denominati con i nomi dei santi: camerone Sant'Alberto, San Francesco ecc.

Nelle celle, il detenuto dormiva su dei rialzi realizzati in mattone, chiamati "giucchene" sopra i quali veniva posta della paglia.

La sistemazione del nuovo carcere avrebbe dovuto consentire ai reclusi di condurre una esistenza più dignitosa, almeno dal punto di vista igienico, in quanto prima di ripopolarlo con detenuti provenienti da altri istituti ove erano stati trasferiti durante i lavori, si provvide ad un'accurata disinfestazione dell'immobile e a una pulizia straordinaria dei nuovi ospiti.

Ma si trattò di un fatto eccezionale e transitorio; ben presto, infatti, la struttura tornò a riempirsi di insetti nocivi, anche perché di nuovo utilizzato come reclusorio di transito per i condannati provenienti pure da altre province e in attesa di essere trasferiti nei forti e nei bagni delle isole Egadi.

Per farsi un'idea delle condizioni inumane nelle quali vivevano detenuti e guardie all'epoca dei Borboni, basta leggere la descrizione dei luoghi di pena trapanesi, fatta da un cronista negli anni '50, quando ancora sia la fortezza della Colombaia, che il Centrale funzionavano a pieno regime, la prima con una forza di circa 270 detenuti, il secondo con 130 circa: "mura enormi ed umide, massicce, formanti cunicoli e celle maleodoranti, ove le anime espiatici non sostengono più i corpi che perdono ogni giorno di più tutti gli attributi di esseri viventi e palpitanti. L'afflizione consuma e distrugge. I servizi indecenti, l'impossibilità di un bagno e di usufruire persino di un normale gabinetto di decenza, inoltre, abbrutiscono l'uomo più delle torture materiali".

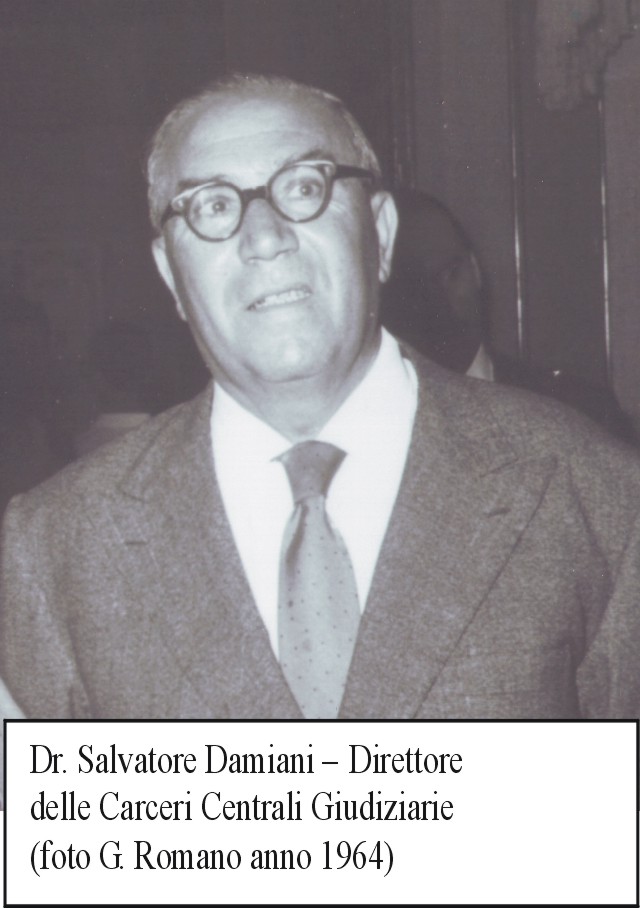

Un ambiente di seppelliti. Così, quindi, appaiono al cronista le due carceri trapanesi, e aggiunge, l'allora direttore dr. Salvatore Damiani: ambienti angusti con 10, 15 e talvolta 20 detenuti ristretti per cella.

clicca per ingrandire l'immagine

Ma, nonostante tutte le difficoltà e le carenze strutturali, al "San Francesco", funzionavano due classi delle scuole elementari nella sezione Femminile e 5 classi alla Colombaia. Una volta al mese venivano proiettati films educativi e religiosi della S.Paolo Films. Funzionava un cantiere di falegnameria nel quale erano adibiti una ventina di detenuti (dati del 1958), laboratori per sarti e calzolai e numerosi altri detenuti si dedicavano ai lavori in seta, alla costruzione di modellini di nave ed alla confezione di scialli. Nel carcere funzionava anche una biblioteca i cui libri venivano distribuiti dai Cappellani. In totale, tra la Colombaia e il Centrale c'erano almeno 150 detenuti che lavoravano.

Il personale di custodia, come sempre ridotto all'osso, poteva contare su due marescialli e 88 "guardie carcerarie".

Lo scrittore Sergio Marano, che ebbe una triste esperienza detentiva presso le carceri di Via San Francesco, nel suo libro "Il bosco di Rinaldo" (Santi Quarante, Treviso 1993) ci descrive malinconiche sensazioni provate durante un triste Natale, guardando la sua amata Trapani da una cella posta all'ultimo piano dello stabile "Dall'inferriata entra il vento pungente di dicembre. Ne aspiro grosse sorsate, c'è dentro il salmastro del mare. Sento le ondate consumarsi sui moli del porto vicino (…) " e ancora, affinando i sensi nelle lunghe giornate passate a guardare fuori dalle grate, riusciva a riconoscere i venti, dai movimenti della biancheria stesa "guardavamo passeri, colombi e gatti. E sui terrazzi sventolare la biancheria. Dai quattro cantoni del cielo il vento la faceva danzare e dal ritmo indovinavamo il musico: ora il tramontano (tesa allo spasimo la biancheria strappava le corde con scoppiettii come in una danza Andalusa o messicana), ora il libeccio (la danza si faceva languidamente molle, ora scirocco (la biancheria si asciugava di colpo in una tarantella di piroette e avvolgimenti folli), ora il ponentino (il passo si faceva voluttuoso con cadute e sospensioni estatiche come in un valzer lento)."

NOTE:

1 Le città capovalle in Sicilia erano 7: Palermo, Messina, Catania, Trapani, Girgenti, Siracusa e Caltanissetta, dove esistevano altrettante Grandi Prigioni Centrali, le cosiddette Vicarie. Usualmente, nel Medioevo, il termine vicaria indicava la circoscrizione territoriale su cui aveva giurisdizione un vicario, cioè il funzionario o comunque il soggetto delegato all'esercizio di un potere decentrato. Nel Regno di Sicilia, la Gran Corte della Vicaria - divisa in due ruote - una per le cause civili e una per quelle penali, fu il Tribunale cui spettò la suprema giurisdizione, dopo che, con la riforma dell'amministrazione giudiziaria, per opera di Alfonso il Magnanimo di Aragona nel 1442, furono fusi i due alti tribunali della Magna Curia e della Curia della Vicaria. Sin da allora, le strutture carcerarie quasi sempre annesse ai tribunali penali provinciali, destinate a contenere i detenuti in attesa di giudizio, andarono anch'esse assumendo il nome di vicarie.

2 Il Telamone è una scultura maschile, a tutto tondo o a rilievo, impiegata come sostegno, strutturale o decorativo, spesso in sostituzione di colonne o lesene. E' sinonimo di Atlante (che nella mitologia greca porta i pilastri del cielo) ed è il corrispondente maschile della cariatide.

3 Più che un giurista, Volpicella era un erudito, un letterato e uno studioso di scienze sociali, che aveva con grande scrupolo, raccolto informazioni sulle principali carceri d'Italia, d'Europa e del mondo. I risultati furono riassunti in un volume intitolato "Delle prigioni e del loro migliore ordinamento", pubblicato nel 1838.

BIBLIOGRAFIA:

"L'utopia penitenziale Borbonica - dalle pene corporali a quelle detentive" di Giovanni Tessitore, Franco Angeli Editore - Milano 2002

"Wikipedia" enciclopedia libera htpp://wikipedia.org/wiki

"Breve storia delle carceri della Provincia di Trapani" di Giuseppe Romano, articoli vari pubblicati su Polizia Penitenziaria - Società, Giustizia & Sicurezza - Roma.

"Origini Storiche degli Agenti di Custodia" Di Paolo - Colletti - Raciti - Edito da Ministero di Grazia e Giustizia - Roma 1989;

"Storia di Trapani" di Mario Serraino. Corrao Editore. Trapani 1976;

"Tra Sicilia e Africa - Trapani, Storia di una città mediterranea" di Salvatore Costanza - Corrao Editore Trapani 2005;

Archivio Casa Circondariale di Trapani;

"Il Bosco di Ribaldo" di Sergio Marano. Editore Santi Quaranta - Treviso 1993;

Fonti Iconografiche: Archivio Comm. Romano.

|